شجون لونية – مغامرة جمالية في تجربة الفنان (وجيه يسى)

كَتب/ محيي الدين ملك

لنجعل من شعر (طاغور) مدخلاً للقراءة، ولندع العين تسمع والأذن ترى – إنْ جاز التعبير- في مجاز اللغة وجوازها:”إنّي أجهل كيف تُغني، أيُّها المُعلِم، أُصغي أبدًا بذهولٍ صامتٍ. فإنارة موسيقاك تُضيء الكون. والنفسُ الحيُّة لموسيقاك تهاجر بين السماوات. والمجرى الأقدس يخترق ويمضي. وأنا قلب يتطلّع لملاحقةِ أغانيك، ولكن يتعثّر صوْتي عبثًا. هيهات! أنْ تولِد أغنيةً من مَحضِ حديثي وصُراخي! مأْسورٌ قلبي لشُبّاك أغانيك، يا مُعلمي”.

هذه المُقطَّعة تغامر، تجعلنا نختصر الكثير من القراءات في حدود هذه التجربة التي تجعلنا نرى ما نسمعه، ونسمع ما نراه .. ولكن، لنتمهل، أيضًا: في أساطير الفراعنة وآشور، نقوشًا، ورسومًا، تُمثل “موكب الملوك، سائرة، وآلات الطَّرب تتقدمها. قيل: إنَّها عنوان المجد في الحفلات ورمز الوجد للرحيل إلى السعادة في الأبدية”. إنَّها تراتيل مُرسَّمةٌ ومُمَوسَقَةٌ في المعابد..

ويكتب أحدهم: “كل لوحة يجب أنْ تتمتع بأسلوب يميزها.. بمقدار اختلاف الهارموني. ومن هنا يمكن تتابع وتتبع حركة الفتنة الكامنة في لون الموسيقى والموسيقى الملونة. إنَّ ما يطرب القلب عبر الأذن يجب أنْ يطربه مارًا بالعين أيضًا “. وهنا، يجوز – خلافًا للبيت القديم – القول: والعين تعشق قبل الأُذن أحيانًا.

وقال حكيم هندي: “إنَّ عذوبة الألحان توطِّد آماليَ بوجودِ أبديةٍ جميلةٍ”. إنَّها الصورة المنسية في ذاكرة الإنسان. من جهة مغايرة، يرى نيوتن أنَّ ألوان الطيف السبعة إنَّما تقابل الفواصل السبع (دي، ري، مي، فا، سو، لا، سي..)، التي تفصل بين نغمتين في السُّلَّمِ الموسيقي. الألوان التي تبدو متناغمة عند سويَّة ذاتَ صلةٍ بالنسب المضبوطة لفواصل السُّلَّمِ الموسيقيِّ المنسجمة مع بعض.

أما (غوته)، فقد سمع صدى الصوت في مظاهر اللون، يقول: .. كلاهما – ربما – يحدران من صيغةٍ أعلى. ويعملان وفق قانونٍ كُلّيٍّ. وقيل في الألوان التي كان روبنز يستخدمها ببراعة: موسيقى للعين.

ووفق قواعد غرافيكية وتصميمة، فإن لعنصر الخط، واللون، والملمس، والشكل، والكتلة والفراغ، والإيقاع واللحن والتناغم، والنسيج، والظل والضوء.. الخ، محلٌّ في تقاسيم اللوحة وأقسامها. تمنحها – وفق الثنائيات الضدية – أبعادًا حيوية، وتدفقًا، وفيضًا، تمامًا كحال اللحن في مقدار ارتفاع منسوبه وانخفاضه، ورقَّته ودقَّته، والانتقال من مقام إلى مقام بلا نشاز. إنَّها الخطوط / علامات تتكرر للوصل والفصل، تستقيم مرة وتنحني في منحنيات اللوحة مرات ومرات، واللون وصفاته – صوت وصداه، والظل والنور – إيقاع يبدأ من السطح وينتهي إلى مكان من أقواع القلب..

هذه المُقطَّعات، ما هي إلا علامات في طريق القارئ إلى فضاء اللوحة.. إلى همس اللحن المتواري في نسيجها.. إلى الفتنة الكامنة بين العناصر وعلاقاتها.. إلى متاهات التأويل للاستحواذ – قدر ما يمكن – على اللَّذة والمتعة التي تتجلى في تضاعيف اللوحة.. ومنطق هذا السبيل هي أن الإنسان، بطبعه، كائن خطِّيٌّ.. لونيٌّ.. صوتيٌّ.. تناصيٌّ.. وبالجملة، كائنٌ علاماتيٌّ. يعبر عن نفسه، وعن كل شيء من خلال العلامات سواء كانت تصويرية أو موسيقية.. “كل كائنات الدنيا، هي كتاب ورسم، وصوت ولحن، يتجلى في مرآة” – كما يرى ( أمبرتو إيكو ). وإذْ نفترض أنَّ في اللوحات لحنٌ، ولكننا لا نسمعه. وإذا نؤكد عليه، فلأننا نراه، ونحس به، من خلال عدد هائل من العلامات.

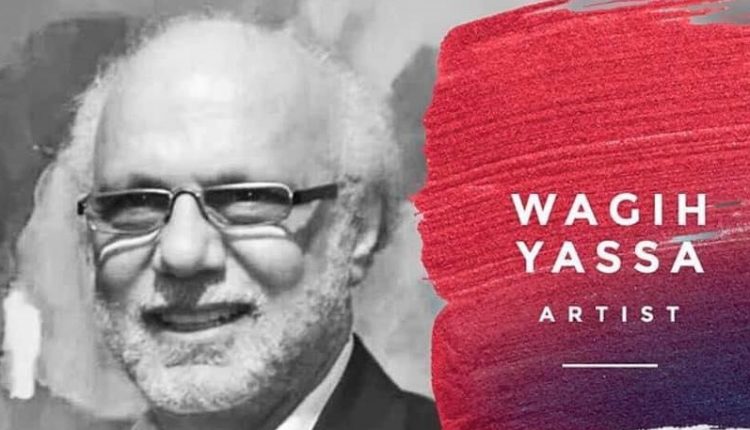

من هنا، أجدني أميل مع وجهة النظر التاريخية والتي ترى أنَّ رسامين كثيرين عبر العصور “وضعوا صورًا لموسيقيين مفضلين لديهم، نذكر منهم الصورة الشخصية لكل من (باخ) للرسام (هوسمان)، (موتسارت) لـ(كرافت)، (بيتهوفن) لـ(شيمون)، (شوبرت) لـ(ريدر وكليمنت)، (شوبان) لـ(ديلاكروا)، (بيرليوز) لـ(كوربيه).. وآخرون رسموا مشاهد أثيرة من أوبرات شهيرة.. وشريحة ثالثة وجدت نفسها في حقل رسم الديكور، ووسع التصاميم الفنية على المسرح الغنائي مثل (بيكاسو)، و(شاغال)، و(كوكوشكا).. وأخرى رابعة، استوحت آلة أو آلات موسيقية بعينها، راحت تنظر إليها من زوايا فنية مختلفة. وخامسة من الرسامين لم تستلهم وجوهًا من موسيقيين ولا مشاهد بصرية، بل وضعت على الكانفس تكوينات تشكيلية مُتخِّلى من وحي ما سمعته من تكوينات صوتية مجردة..”، وصنف من الفنانين اجتمعت في تجربتهم الفنية كل الصنوف التي تم ذكرها آنفًا، وهو الصنف الذي يعنينا بصورة أساسية في هذه القراءة، أي في تجربة الفنان (وجيه يسى).

ويسعنا القول، هنا، ونحن نردِّد ونعدِّد.. إلاَّ أنْ نتأمل لوحات الفنان (وجيه) التي هي ضَرْبٌ من الطَّرَبِ في تشكيلٍ أصيلٍ، واستجماعٍ هندسيٍ تجتمع فيه خاصيّات الفن المعاصر من خلال الإيهام الصامت بالصوت، والخداع البصري الذي ينزع نحو الحركة (تأمل النقوش على صدر العود – حركة.. والشريط الزخرفي الذي يحيط بأطراف العود – صدى صوت).

لوحات تذكرنا بالموسيقى الأندلسية.. بالموصلي وزرياب.. بمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.. وسواهم. وتذكرنا بعصرنا الصاخب. فنقف.. في منزلة بين الحقيقة والوهم. إنها لعودة إلى اللحن الأول الذي تلهج به كلمات (إميل سيوران): “نحمل في داخلنا الموسيقى كلها، إنها تثوي في أعمق طبقات الذكرى، كل ما هو موسيقيٌّ يعتبر ذا علاقه بالتذكير، لا شك أننا استمتعنا عندما كنا بلا أسماء إلى كل شيء”.

ألحان هذه التجربة محصورة ضمن حدود الأفق الثقافي الشرقي. ضمن التناغمات التي تحدث بين أسس الرسم والمقامات الموسيقية وارتحالاتها. هذه التجربة التي نبَّهت إلى إتساع أفق الفن التشكيلي وموضوعه المتأصل في أصول الثقافة والتراث الشرقيين.

تجربة تشكيلية، تحققت فيها العلاقة القائمة – المرئية والمسموعة – بين صورة الموسيقى وصوت الرسم. وصار فيها المقام لونًا، واللون لحنًا؟ بل نرى لوحة موسيقية ونسمع أنغامًا صادرة منها.

هل الفنان (وجيه) مصوِّر موسيقيٌّ أم موسيقيٌّ في هيئة رسام؟ كيف ران على قلبه الموسيقى في بناء تشكيل اللوحة؟ وأخيرًا، هل عالج الفنان موضوعاته الموسيقية وفق قوانين موسيقية؟ بكل الأحوال، يبدو أن الهاجس الموسيقي سابقٌ ومُصاحب بناء اللوحة في داخل هذا الفنان اللونيِّ – اللَّحنيِّ، وأن اللحن شاغلُ تجربته.

من هنا، فإن كل كلام يكون لسيادة اللون – توهجات الأحمر والبني الداكن في إشارة إلى الليل. حيوية الخطوط في صعودها ونزولها. بلاغة الواقعي في بلوغ المجرد المحسوس من المسموع. دوائر الآلات والحركات الديناميكية للغة الجسد.

إنها أسئلة القارئ / المشاهد وهو يتأمل وجوه العازفين الحساسة، حيث الخطوط تنحني وتضغط على الأكتاف.. أو تنقبض عند الأصابع. ليرى المشاهد ما يمكن أن يراه من المظهر، ويسمع ما يمكن سماعه من الأصوات القادمة من الجوهر.

هي ذي، إذن: همسٌ ملونٌ، وعزفٌ مرسوم ببراعة تصويرية فائقة تجتمع لتأليف وتلحين اللوحات. وبها، ينتهي الكلام ليعود إلى منعقد القراءة: مازلت ” أجهل كيف تُغني”.. وكيف ترسُم “أيُّها المعلم”.